Ma qualcuno di questi studenti nati negli anni ’90 lo saprà chi è Angela Davis? Parteciperanno all’incontro promosso a Roma 3 dal rettore, il professor Panizza, e dal preside di filosofia Giacomo Marramao (che con lei ha addirittura studiato a Francoforte un secolo fa)? Saranno curiosi di conoscere quella che per noi, già maturi negli anni ’60 e ’70, è stata un mito? Quando arrivo all’Ostiense mi assale la preoccupazione che siano pochi quelli che verranno ad ascoltarla. Penso ai sondaggi che ci dicono che nessuno sa più chi era Berlinguer e crede che a vincere la seconda guerra mondiale sia stata, oltre l’America, anche la Germania.

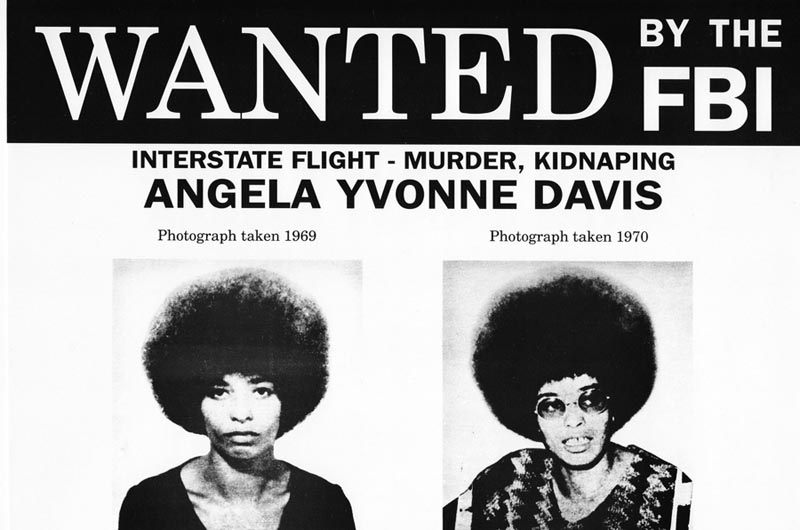

Mi sbaglio di grosso: l’immensa aula magna dell’Università è stracolma, decine in piedi e a sedere per terra. Ci sono leader politici importanti, ma i miti sono un’altra cosa, non a caso continuano ad apparire sulle t-shirt di tutti i continenti. Angela è uno di questi miti: bella, nera, intelligente, coraggiosa, combattente del Black Panther Party, sicura di sé, oltretutto anche comunista, vittima del più orrendo razzismo, che l’ha portata in carcere senza alcuna prova imputata di omicidio, liberata dopo due anni grazie a una delle più vaste mobilitazioni innescate dal neonato ’68. Non a tutti è toccato di vedersi dedicare canzoni, diventate famose, dai più grandi: Sweet black Angela dai Rolling Stones, Angela da John Lennon, e da Noah, e da Perret, solo per nominarne alcuni. «Persino dal Quartetto Cetra» – ci informa il rettore, e questo significa davvero la popolarità.

Oggi la sua famosa capigliatura afro portata come un vessillo è grigia – di anni ne ha ormai 73 – ma la grinta le è restata tutta. I più di mille che affollano la sala dominano a stento la loro emozione, fra loro, oltre gli studenti, una quantità di femministe militanti arrivate da ogni dove, che vogliono sentire lei, solo lei, non gli importa niente di quanto diremo noi, invitati a interloquire dal palco. Vogliono dialogare loro con lei, un’occasione così non vogliono sprecarla, e si capisce. Il programma previsto salta subito – riuscirà a parlare solo la professoressa Rossini perché deve parlare del femminismo – e poi, alla fine, si formerà una lunghissima fila in attesa di prendere la parola. Ci riusciranno in poche, quasi tutte nere-italiane, e una straordinaria ragazza kurda, accolta da emozione e applausi incontenibili.

Angela parla naturalmente in inglese e non c’è traduzione, ma con mio grande stupore scopro che tutti seguono e infatti applaudono e ridono al momento giusto. Ci racconta di quanto il razzismo sia ancora esteso, non solo in America, ma ovunque: «Da voi in Europa – dice – solo ora, con i rifugiati, state facendo i conti col vostro colonialismo». E poi si sofferma molto sui palestinesi colpiti dal più indecente razzismo. («Ma da noi – avverte per ogni buon conto – chi brucia le chiese dei neri brucia anche le sinagoghe»).

Parla molto anche del femminismo nero, Angela; e comincia col dare una cifra terribile: un terzo delle donne incarcerate nel mondo, sebbene la popolazione statunitense rappresenti solo il 5%, è chiusa nelle carceri americane ed è costituita da nere. «Il genere non sta in piedi da solo» – ripete. «Questa categoria non è sufficiente a spiegare, occorre inserire anche la classe e la razza». «Guai a cadere nella trappola di un certo femminismo bianco borghese (ma anche guai a restare ciechi di fronte al maschilismo nero, comprese quello dei compagni ’pantere’)». «Hillary non ha capito – aggiunge – che il femminismo è cambiato: la questione di identità non è oggi la più importante, conta la politica di genere, non il genere in sé ormai scontato. C’è oggi un femminismo più radicale che capisce che la questione va contestualizzata, posta in rapporto al sistema dominante in cui si vive.

Per questo, del resto – dice – le donne operaie nere erano restate lontane dal femminismo, oggi non è più così». Il genere e la razza sono dunque meno importanti dell’appartenenza sociale? «No, sono contraddizioni che si intrecciano, ma che sono cambiate perché è oramai emersa una borghesia nera, frutto di una lotta contro la segregazione e che però ha significato integrazione dentro la nave del capitalismo». Molti applausi per una sua frase: «Non c’è un solo femminismo, ce ne sono molti».

L’assemblea finisce in un tripudio che accoglie le sue parole conclusive: «Qualche volta dobbiamo dire anche quello che pure ci appare irrealistico. Il ruolo della filosofia è anche questo: guardare oltre. Proprio ora dobbiamo ricominciare a immaginare cosa potrebbe essere un mondo diverso da quello in cui ora viviamo».

In queste sue parole sento l’eco forte di Herbert Marcuse, che è stato suo maestro, prima, negli anni ’60, a Francoforte, con Adorno e Oskar Negt, poi negli Stati Uniti. Dico Marcuse perché ricordo quanto ripeteva sempre: oggi l’utopia ha perduto il suo carattere irrealistico, la scienza e la tecnica permetterebbero a tutti di realizzare quanto sognava Marx, una vita in cui ci fosse il tempo liberato per far musica – aveva scritto nell’Ideologia Tedesca – preparare buoni cibi e addobbare la propria casa. Sono i rapporti sociali di produzione che ce lo impediscono.

Angela, a San Diego, dove il filosofo tedesco aveva trovato il suo rifugio, è poi andata a insegnare per molto tempo. Quando andai a passare da lui un weekend e lo intervistai per il manifesto (che lui amava molto, pur non riuscendo a leggerlo) proprio di Angela mi parlò a lungo. Perché lui non era un intellettuale separato, si sentiva parte del movimento di contestazione, che non a caso in quegli anni aveva come emblema «i tre M»: Marx, Mao, Marcuse. «Durante gli anni ’60, grazie a Marcuse – mi dice Angela – ho capito che un intellettuale può essere, anzi deve essere, parte del movimento».

Di questo e di altro chiacchieriamo a assemblea terminata, al tavolo del ristorante Biondo Tevere, in fondo al tratto urbano di via Ostiense, quello dove andava Pasolini e Visconti girò una indimenticabile scena di Bellissima. Le chiedo perché i nuovi movimenti che pur hanno animato la scena politica americana in questi anni sono rimasti bianchi o neri, poco mischiati. Per esempio Occupy Wall Street. Le ricordo la testimonianza di una militante nera che resta a disagio perché a Zuccotti Park vede tutti bianchi. E poi – la incalzo ancora – la grande mobilitazione dei neri contro la catena di assassini della polizia cominciata con l’omicidio di Mike Brown a Ferguson, il Black lives matters: quasi tutti neri. Un dato confermato dai sondaggi: la solidarietà con le lotte dei neri da parte dei bianchi era molto più forte negli anni ’60.

E ancora: le nuove importantissime lotte che si sviluppano a livello locale ma poi si estendono a macchia d’olio, sembrano essere, anche queste, o bianche o nere. Penso – la interrogo – al movimento dei lavoratori dei fast food per i 15 dollari all’ora, un salario minimo e il diritto a darsi un sindacato, che ha per slogan «non mi importa chi sia il candidato alla presidenza, voglio i miei diritti»: un movimento quasi tutto nero. E poi penso a quello cresciuto invece nelle università, animato da un milione di studenti-lavoratori che chiedono di esser pagati meglio e di aver una clausola di «giusta causa» (la scoperta dell’art.18!): quasi tutto bianco. E che è tutto per Bernie Sanders, mentre le comunità nere votano massicciamente per Hillary. Cosa succede?

«In realtà – mi risponde Angela – i neri in Occupy sono stati molto più numerosi di quanto non sia apparso, anche se la scena è stata presa dai militanti bianchi. Ma è vero che c’è separatezza: per culture, per abitudine, per luoghi in cui si abita, per condizioni lavorative. Il razzismo penetra tutto e tutti, ne siamo tutti in un modo e nell’altro infiltrati. Pensa al voto tedesco – mi dice – Non è forse effetto del razzismo?».

«Quanto a Bernie Sanders – mi spiega – devi tener conto che gioca anche il fatto che tradizionalmente i neri sono restati estranei alla politica elettorale, non ne sono mai stati davvero coinvolti. E poi Bernie Sanders è espressione della cultura politica del nord, di uno stato molto speciale come il Vermont, che è come dire ’Trentino in Sicilia’. Lui non sa parlare ai neri, è daltonico, non ha incorporato la problematica razziale, solo quella sociale, ma il suo universalismo, deve capire, è falso. E però devo dire che sta imparando, ora è già molto meglio di quanto era all’inizio».

Come gioca in questo scenario il presidente nero, Obama? «Io – risponde – penso che lo rimpiangeremo. Lo stesso movimento Occupy non avrebbe potuto svilupparsi se ci fosse stato un altro presidente. Ma, proprio perché nero, le aspettative fra i neri erano molto alte, forse troppo rispetto a quanto poteva concretamente fare, e quindi ci sono molti delusi e risentiti, cui il presidente appare solo come l’esponente della nuova borghesia nera. Mentre da Clinton non si aspettavano niente, proprio perché era bianco. E gli sono grati. Così ora votano per sua moglie. Invece che per un socialismo che sentono come cultura estranea».

Ci sarebbero milioni di cose di cui discutere. Mi piacerebbe parlare con lei, che è stata militante di un partito comunista molto ortodosso come quello americano, di cosa sia oggi il comunismo per lei, di cosa pensa dell’esperienza sovietica. Proprio lì l’avevo conosciuta, a Mosca, nel 1986, in occasione di una conferenza per la pace. C’era Gorbachev e tutte e due eravamo speranzose che qualcosa di nuovo potesse accadere in quel paese. Non è andata così. Vorrei parlarne. Ma non c’è tempo: Angela deve prendere il treno perché l’aspetta l’università di Bologna.

di Luciana Castellina

Questo articolo e’ stato originariamente pubblicato da Il Manifesto, che ringraziamo